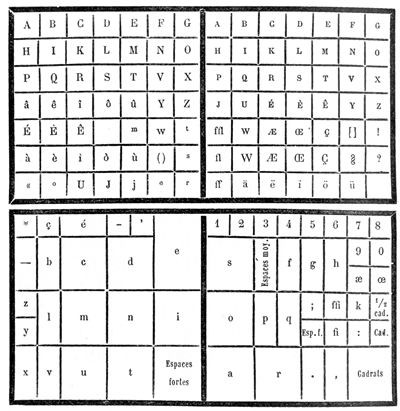

Imaginons une petite rigole ou plutôt un petit canal creusé dans un morceau de cuivre, et ayant, en creux, la forme et la

dimension du corps de la lettre : on ne peut mieux comparer ceci qu'au vide laissé entre deux règles d'égale épaisseur, posées

sur la table l'une près de l'autre, sans se toucher pourtant, et qui serait recouvertes d'une autre règle plate ou d'un carton.

Ce canal est ouvert aux deux bouts; mais il faut le boucher, à l'une de ses extrémités, par une petite plaque de cuivre dans laquelle

est gravée, en creux, la forme que doit avoir, en relief, l'il de la lettre. Cette petite pièce est appelée la matrice : comme qui

dirait la mère aux lettres...

Nous venons de construire un moule : la matrice en est la pièce la plus importante. Supposons ce moule dressé; à l'aide d'une cuiller,

versons dans l'extrémité ouverte qui se présente en haut, un peu de métal fondu - exactement comme on verse du plomb dans un moule à

balles. Le métal va remplir le petit canal et pénétrer dans le creux de la matrice. En se refroidissant, il se solidifie, tout en gardant

bien exactement la forme, l'empreinte du moule. Il ne s'agit plus que de retirer la lettre fabriquée. Cela pourrait être difficile si le

moule était d'une seule pièce; c'est pourquoi le canal doit être formé de plusieurs pièces ajustées, qu'on sépare pour ouvrir largement

le moule et extraire la lettre sans effort.

Dans un même moule, avec la même matrice, on peut fondre autant de lettres semblables que l'on veut. Bien entendu que pour fondre un

assortiment de lettres il faut autant de matrices qu'il y a de formes différentes de lettres, ou, comme on dit, de types différents.

Le difficile, c'est donc de graver la matrice, moule premier de chaque sorte de signe. Il serait surtout très incommode de la graver

à la manière ordinaire, c'est-à-dire en creusant le métal avec un burin, un outil aigu. On s'y prend autrement, d'une manière détournée.

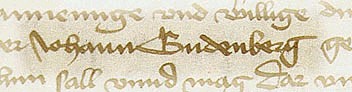

Le graveur de caractères commence par fabriquer un poinçon. C'est une petite barre d'acier, à l'extrémité de laquelle il grave, ou plutôt

il sculpte une lettre en relief, exactement semblable à celle qu'il s'agit d'obtenir par la fonte.

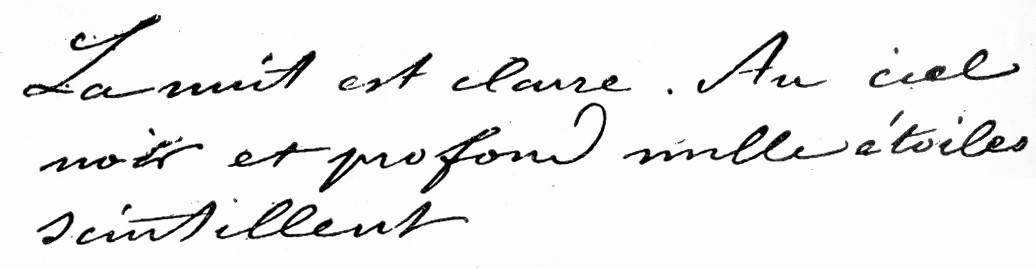

Mais la lettre à sculpter est très

petite, sa forme doit être extrêmement déliée, la matière est dure : le travail est extrêmement long et délicat. Le graveur examine son

travail avec une loupe, ou verre grossissant (verre bombé qui a la propriété de faire paraître plus gros les objets que l'on voit ait

travers). Lorsqu'en s'aidant de burins très aigus, de limes, d'une foule de fins outils, il a modelé l'il de sa lettre, l'ouvrier trempe

son poinçon : il le fait chauffer au rouge, et le plonge rapidement dans l'eau froide. Cette opération, qui nécessite certaines

précautions, donne à l'outil d'acier une dureté extrême.

Le poinçon fait et trempé, le graveur fabrique une matrice. Il prend un petit

morceau de cuivre rouge, qui est un métal assez mou, il appuie sur la surface l'il, la partie sculptée de son poinçon; puis, avec un

marteau, il frappe ce poinçon sur la queue, comme on ferait pour enfoncer une pointe dans une planche. Le poinçon, très dur, s'enfonce

en effet un peu dans le cuivre qui est plus mou; le relief sculpté de la lettre y marque son empreinte nette, vive, profonde. Ce creux

dans le morceau de cuivre, c'est la matrice toute faite... Il ne s'agit plus que de l'ajuster à l'extrémité du petit canal du moule.

Avec le même poinçon on peut faire autant de matrices semblables que l'on veut; avec chaque matrice, des lettres, identiques à celle du poinçon, par milliers.

La forme d'une seule lettre, façonnée à la main, est multipliée ainsi presque indéfiniment.